Extremes Wetter mit Starkregen oder Hitze nimmt als Folge des Klimawandels zu. Regenwasser spielt bei der Anpassung an die veränderten Umstände in Städten eine zentrale Rolle. Die Zukunftsinitiative Klima.Werk setzt sich für den Umbau von öffentlichen und privaten Infrastrukturen ein – und hat mit der Stadt Hamm ein neues Mitglied. Damit wächst das Netzwerk von Emschergenossenschaft, Lippeverband und Kommunen und Hamm verpflichtet sich zum Handeln für eine klimaresiliente Region.

Die Menschen in den Städten der Region spüren es: Die Sommer werden heißer, mal regnet es lange Zeit wenig bis gar nicht oder in kurzer Zeit fällt sehr viel Niederschlag. Starkregen, Trockenheit oder Hitzeperioden sind Folgen des Klimawandels. „Wir arbeiten an der Anpassung der wasserwirtschaftlichen, städtischen und privaten Infrastrukturen an den Klimawandel. Denn häufigeres Extremwetter ist bereits jetzt eine unumkehrbare Folge“, sagt Dr. Frank Obenaus, Technischer Vorstand von Lippeverband und Emschergenossenschaft.

Stadtplanung und Wasserwirtschaft gehen Hand in Hand

Diesen Umbau der Region auf öffentlichen und privaten Flächen betreiben die Wasserwirtschaftsverbände zusammen mit Kommunen in der Zukunftsinitiative Klima.Werk. „Dabei denken wir Stadtplanung und Wasserwirtschaft zusammen“, so Frank Obenaus weiter, „um Überflutungsschutz zu gewährleisten und die Folgen des Klimawandels abzumildern. Mehr Grün und mehr Wasser in der Stadt bedeutet für Bürgerinnen und Bürger mehr Sicherheit, aber auch mehr Lebensqualität. Wir freuen uns deshalb sehr, die Stadt Hamm als neues Mitglied in der Zukunftsinitiative Klima.Werk begrüßen zu können.“

Bei eigenen Flächen und Immobilien ein gutes Beispiel bieten

„Wir haben in Hamm schon einige Maßnahmen umgesetzt und angestoßen, um unsere Stadt klimaresilient zu gestalten. Klar ist: Wenn es darum geht, etwas für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu erreichen, sind wir in einem starken Verbund bestens aufgehoben“, sagt Oberbürgermeister Marc Herter. „Gerade bei der großen Aufgabe, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, profitieren wir von dem Wissen, den gemeinsamen Lösungsansätzen und Projekten in der Klima.Werk-Familie – und werden uns selbstverständlich auch selbst aktiv in das Netzwerk einbringen.“ Dazu heißt es in der entsprechenden Erklärung des Netzwerks, die auch Hamm unterzeichnet hat: „Die Kommunen verpflichten sich, im Rahmen ihrer kommunalen Bauleitplanung die formulierten Ziele und Maßnahmen zur Klimaanpassung zu berücksichtigen, bei eigenen Immobilien und Flächen mit gutem Beispiel voranzugehen und andere bei der Umsetzung von Maßnahmen mit ihren Möglichkeiten zu unterstützen.“

Henrike Abromeit, Stadtkoordinatorin des Klima.Werks aus der Stadt Bottrop und stellvertretend für die anderen kommunalen Mitglieder beim Termin im Stadtteilzentrum Hamm-Westen dabei, hieß den neuen Partner ebenfalls willkommen: „Es ist gut, dass immer mehr Städte in der Region erkennen, dass Zusammenarbeit bei der Klimaanpassung allen hilft.“

Rolle des Regenwassers ist zentral

Im Mittelpunkt der Maßnahmen des Klima.Werks steht der wasserbewusste Stadtumbau bzw. Umbau zur Schwammstadt. Zentral ist dabei die Rolle des Regenwassers: Es soll nicht mehr zusammen mit Schmutzwasser aus Haushalten oder von anderen Flächen in die Kanalisation und zur Kläranlage abgeleitet werden, sondern vor Ort gespeichert, aufgefangen oder versickert werden. Diese naturnahe Regenwasserbewirtschaftung stärkt den natürlichen Wasserkreislauf und damit zum Beispiel Grundwasser oder Gewässer. Sie führt aber auch dazu, das Regenwasser verdunsten kann und so die Lufttemperatur kühlt oder zur Bewässerung von Pflanzen zur Verfügung steht.

Gefährdungspotenzial von Starkregen und Hitze minimieren

Je mehr Speicherkapazitäten und Ablaufflächen es für Niederschlag gibt, desto geringer ist auch das Gefährdungspotenzial von Starkregen. Je mehr Grün und damit Verdunstungsflächen es gibt, desto besser funktionieren Kühlung und Frischluftzufuhr. Verschiedene bauliche Maßnahmen sind dafür notwendig: Dach- und Fassadenbegrünungen, die Abkopplung der Niederschlags-Entwässerung von der Kanalisation, die Entsiegelung von Flächen, der Bau von unterirdischen Speichern (Rigolen), Versickerungsmulden oder multifunktionalen Flächen.

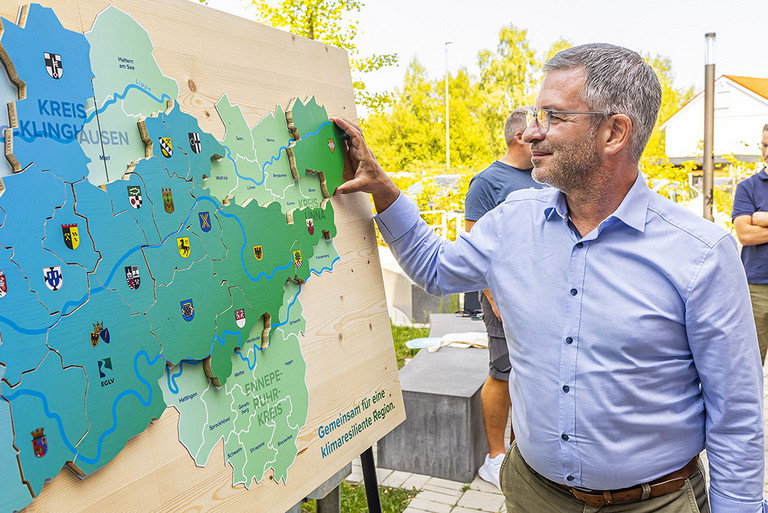

Zum Klima.Werk gehören aktuell alle 16 Städte und Gemeinden entlang der Emscher sowie aus dem Lippeverbandsgebiet Dorsten, Oer-Erkenschwick, Datteln und Hamm. Weitere Lippeverbands-Kommunen wollen dem Netzwerk beitreten.

Die Zukunftsinitiative Klima.Werk

In der Zukunftsinitiative Klima.Werk arbeiten Emschergenossenschaft und Lippeverband gemeinsam mit Städten der Emscher-Lippe-Region an einer wasserbewussten Stadt- und Raumentwicklung, um die Folgen des Klimawandels abzumildern und die Lebensqualität in den Quartieren zu steigern. Der grün-blaue Umbau startete 2005 mit der Zukunftsvereinbarung Regenwasser (ZVR) von Emschergenossenschaft, Emscher-Kommunen und dem Land NRW und entwickelte sich 2014 zur Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ weiter, jetzt Zukunftsinitiative Klima.Werk.

Unter dem Dach des Klima.Werks wird das Ruhrkonferenz-Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ des Landes Nordrhein-Westfalen umgesetzt, an dem sich seit 2020 alle Wasserverbände der Region beteiligen. Die Förderkulisse des Projekts umfasst das Gebiet des Regionalverbandes Ruhr (53 Städte und Gemeinden). In den klimafesten Wandel sollen bis 2030 rund 250 Millionen Euro investiert und in ausgewiesenen Gebieten 25 Prozent der befestigten Flächen abgekoppelt und die Verdunstungsrate um 10 Prozentpunkte gesteigert werden. Die Serviceorganisation der Zukunftsinitiative bei Emschergenossenschaft und Lippeverband setzt mit den Städten die Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung um. Weitere Informationen (auch zu Förderung von Projekten) auf www.klima-werk.de.

Die Emschergenossenschaft und der Lippeverband

Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie der Hochwasserschutz. Der 1926 gegründete Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands größter Abwasserentsorger und Betreiber von Kläranlagen (rund 782 Kilometer Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 546 Pumpwerke und 69 Kläranlagen). www.eglv.de