Station 1: Bodentypen – Die Vielfalt unserer Böden

Böden sind nicht nur einfach Erde, sondern eine faszinierende Welt voller Vielfalt. Verschiedene Faktoren wie Klima, Gestein, Pflanzen und Tiere tragen zur Bildung von unterschiedlichen Böden bei. In Deutschland gibt es verschiedene Bodentypen wie sandige Böden, lehmige Böden oder Schwarzerden, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Zum Beispiel speichern sandige Böden Wasser schlechter als lehmige Böden, sind aber besser durchlüftet. Diese Vielfalt ist entscheidend für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und den Naturschutz, denn jeder Bodentyp bietet bestimmten Pflanzen und Tieren die besten Bedingungen. Böden spielen auch eine wichtige Rolle im globalen Klimasystem. Ihre Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern, variiert je nach Typ, wodurch sie aktiv zum Klimaschutz beitragen können. Ohne diese Vielfalt würde unser Leben und das Leben vieler anderer Organismen stark eingeschränkt werden.

Auch in Hamm sind zahlreiche Bodentypen anzutreffen. Besonders erwähnenswert sind dabei die besonders schutzwürdigen Bodentypen. Hierzu zählen in Hamm der Plaggenesch, der Wölbäcker, Mudden, Wiesenmergel und das Niedermoor.

Videotipp: Moore stärken – Klima schützen (BMUKN)

Schutzwürdige Böden in Hamm

Plaggenesche finden sich als kleine Flächenanteile im Stadtgebiet Hamm hauptsächlich südlich der Lippe. Sie sind vom Menschen geschaffene Böden. Sie entstanden durch eine historische Form der Landnutzung, die seit dem 8. bis 11. Jahrhundert besonders im nordwestdeutschen Flachland betrieben wurde. Ziel der Plaggenwirtschaft war die Bodenverbesserung auf den hofnahen Äckern, vor allem im Gebiet nährstoffarmer Sandböden. Durch das Aufkommen von mineralischen Düngemitteln fand diese Wirtschaftsform allmählich ein Ende.

Die hofnahen Ackerflächen wurden regelmäßig mit Gras- oder Heideplaggen gedüngt. Als Plaggen wird abgestochener, humoser Oberboden (Gras, Heide) bezeichnet, der ortsfern gestochen wurde und als Einstreu in den Ställen für das Vieh diente. Anschließend wurde das mit dem Mist vermischte Plaggenmaterial auf den Ackerflächen verteilt. Die beständige Plaggenzufuhr auf die immer gleiche Fläche bewirkte oft abrupte Aufhöhungen der Geländeoberfläche, welche als Eschkanten bezeichnet werden.

Die Bodenverbesserung bestand zum einen in der Zufuhr von Nährstoffen aus dem Tierdung und in der Nährstofffreisetzung bei der langsamen Zersetzung des Humus, zum anderen auch in dem durch den Humus leicht erhöhten Wasserspeichervermögen des Plaggenmaterials. Die Plaggenesche weist Humusgehalte von mehr als 4 % auf. Heute werden die Plaggenesche überwiegend ackerbaulich genutzt.

Der Plaggenesch ist von kulturgeschichtlicher Bedeutung, da er Einblicke in mittelalterliche Ackerbauformen gibt und als Archiv für Siedlungs- und Kulturgeschichte fungiert. Hierbei handelt es sich um die wertgebenden Eigenschaften von pedogenen Archiven der Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte (Kultisole) und historischen Nutzungsformen. Er zählt daher zu den sehr schutzwürdigen Böden.

Des Weiteren ist die Plaggenesche ein guter Kohlenstoff Speicher. Auf einem Hektar kann ein Plaggenesch bis zum 3-fachen an Kohlenstoff im Vergleich zu einer Waldfläche speichern.

Wölbäcker sind bedeutende Archive der Kulturgeschichte und liefern Informationen über historische Landnutzungspraktiken und -veränderungen im Laufe der Jahrhunderte. Sie entstanden durch spezielle Pflugführung oder den Einsatz nicht wendbarer Pflugscharen. Diese Praktiken dienten oft der Verbesserung der Wasserverfügbarkeit. Wölbäcker reichen bis ins Mittelalter zurück und sind ein wichtiges Zeugnis unserer Vergangenheit. Heute liegen viele Wölbäcker unter Wald und sind daher bis heute gegen stärkere Veränderungen, z. B. aufgrund von Bodenbearbeitungen durch ackerbauliche Nutzung, geschützt. Ihre Form ist im Gelände oft noch zu erkennen.

Die ersten Moore entstanden vor über 12.000 Jahren. Auch in Hamm waren Moore anzutreffen, doch dies änderte sich dramatisch, als der Mensch begannen, sie für Torfabbau und Landwirtschaft zu nutzen. Die Flächen wurden entwässert, um sie landwirtschaftlich nutzbar zu machen. In den letzten Jahrhunderten wurden etwa 95 Prozent dieser natürlichen Ökosysteme durch menschliche Eingriffe zerstört. Durch die Entwässerung und Kultivierung der Moorlandschaften gingen nicht nur Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten verloren, es konnten auch klimaschädliche Gase wie CO2 und Methan entweichen.

Um weiteren Ausstoß klimaschädlicher Gase zu verhindern und zukünftig solche Gase zu binden, hat die Stadt Hamm im Klimaschutzplan 2020–2025 die Reaktivierung von Niedermooren beschlossen.

Um eine weitere Freisetzung klimaschädlicher Gase zu verhindern und zukünftig wieder klimaschädliche Gase zu binden, wurden durch die Stadt Hamm entwässerte Niedermoore reaktiviert, d.h. die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes einschließlich Erfüllung der natürlichen ökologischen Funktionen des Niedermoorbodens. Die Standorte der Niedermoore befinden sich in den Stadtbezirken Hamm-Herringen, -Pelkum und -Uentrop.

Ein intaktes Moor fungiert wie ein natürlicher Schwamm im Wasserhaushalt, der große Mengen Wasser aufnehmen kann. Daher schützen Moore nicht nur vor Überschwemmungen, sondern können auch beträchtliche Wassermengen bei starken Regenfällen zurückhalten.

Die Besonderheit von Mooren liegt darin, dass abgestorbene Pflanzenreste langsamer abgebaut werden als neues Pflanzenmaterial produziert wird, was zur Bildung von Torf führt. Dieser Torf bindet auch nach dem Absterben der Pflanze weiterhin CO2 und verhindert so dessen Eintrag in die Atmosphäre. Obwohl Moore nur drei Prozent der weltweiten Landfläche bedecken, speichern sie doppelt so viel CO2 wie alle Wälder weltweit zusammen. Ein intaktes Niedermoor kann pro 15 Zentimetern Torfschicht genauso viel Kohlenstoff speichern wie ein 100-jähriger Wald.

Die Bedeutung von Niedermooren als Senke und Quelle für Kohlenstoff und klimarelevante Gase ist also immens. Nicht nur in fernen Regionen, sondern auch in Hamm leisten unsere Niedermoore einen bedeutenden Beitrag zum Klima- und Artenschutz. Das Projekt zur Reaktivierung von Niedermoorflächen verzeichnet hierbei beeindruckende Fortschritte.

Die Reaktivierung der Niedermoore stärkt nicht nur den Klimaschutz, sondern fördert auch Lebensräume für zahlreiche gefährdete und seltene Tiere und Pflanzen. Das Projekt leistet somit einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und fördert die Biodiversität im Boden.

Ringeln gebietsfremder Gehölze

Durch das gezielte Ringeln nicht heimischer Gehölze in einem Moor ergeben sich entscheidende Vorteile. Dieser Prozess schafft Raum für Licht liebende Moorpflanzen, fördert die Artenvielfalt und unterstützt die natürliche Vegetationsentwicklung. Darüber hinaus trägt das Ringeln dazu bei, Wasser im Moor zu speichern und die Verdunstung zu minimieren. Dies ist besonders wichtig, um die Feuchtigkeit im Moor zu erhalten und natürliche Bedingungen wiederherzustellen. Die gezielte Entfernung nicht heimischer Gehölze spielt somit eine Schlüsselrolle im Moor- und Naturschutz, fördert die Biodiversität und stärkt das ökologische Gleichgewicht.

Grabenverschluss

Ein Grabenverschluss in einem Niedermoor bietet verschiedene Vorteile für das Ökosystem. Er verhindert den Abfluss von Wasser aus dem Moor, fördert die Erhaltung eines höheren Grundwasserstandes und trägt so zur Wiederherstellung natürlicher Feuchtgebiete bei. Dies unterstützt nicht nur typische Flora und Fauna des Moors, sondern dient auch als effektive Methode, um klimaschädliche Gase zu binden. Darüber hinaus schützt der Grabenverschluss vor unerwünschter Entwässerung und trägt zur Reduzierung von Wasserverlusten durch Verdunstung bei.

Dein Beitrag zum Moorschutz:

Verwende torffreie Blumenerde, die inzwischen viele Gartencenter und Baumärkte anbieten. So pflegst du deine Pflanzen, leistest einen positiven Beitrag für die Natur und das Klima und wirst nebenbei auch noch Moor- und Artenschützer.

Links:

Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN): Moorschutz

Mudde repräsentiert ein Archiv der Naturgeschichte. Sie entstehen durch die Wechselwirkungen von kalkreichem Bodenmaterial und Grundwasser. Des Weiteren zeichnen sich Mudden durch einen hohen Anteil an organischer Substanz aus, der mehr als 5 % der Masse beträgt. Heute sind sie wichtige Zeugnisse vergangener Landschaftsformen und natürlicher Prozesse. Forscher können in ihren Ablagerungen Informationen über vergangene Umweltbedingungen, Vegetation und Klima finden.

Wiesenmergel sind Archive der Naturgeschichte, in denen vergangene Umweltbedingungen und ökologische Veränderungen festgehalten sind. Sie liefern wertvolle Einblicke in die Entwicklungen von Ökosystemen und Landschaften. Wiesenmergel entstehen im Zusammenhang mit kalkreichen bodenbildenden Substraten und/oder kalkreichem Grundwasser. Durch den Kontakt mit Kalkmergel-Gestein wird Calciumcarbonat (CaCO3) im Boden gelöst und wieder ausgefällt, wenn sich das Grundwasserverhältnis ändert. Dies führt zur Bildung von Kalkkonkretionen, die besondere Standortbedingungen für Flora und Fauna schaffen können. Wiesenmergel hat eine gute Wasserspeicherfähigkeit und versorgt Pflanzen durch den Kalkanteil mit wichtigen Nährstoffen. Die natürliche Fruchtbarkeit von Wiesenmergel hat ihn über Jahrhunderte zu einer geschätzten Grundlage für die Landwirtschaft gemacht.

Begriffserklärung zur Tafel

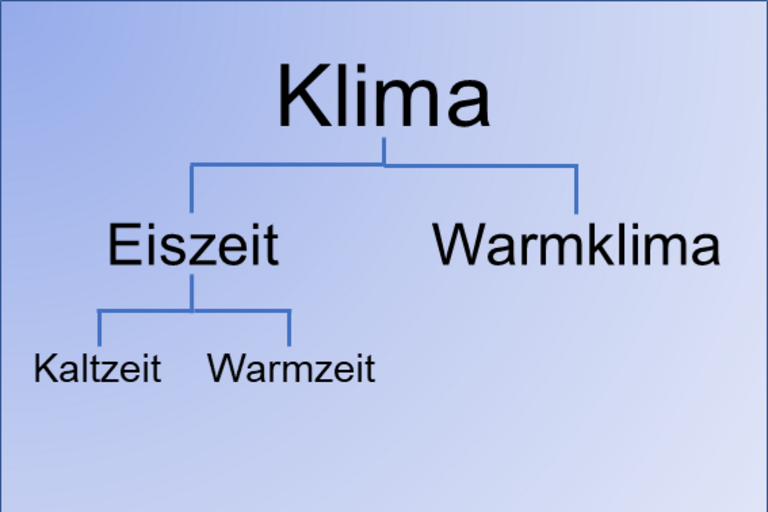

Eiszeiten sind längere Phasen der Erdgeschichte, in denen mindestens einer unsere Pole (Arktis und Antarktis) mit Eis bedeckt ist. Das Gegenteil einer Eiszeit wird als Warmklima bezeichnet.

Als Kaltzeit wird in der Klimageschichte und Geologie ein Zeitraum innerhalb einer Eiszeit mit im Durchschnitt tieferen Temperaturen zwischen zwei Zeitabschnitten mit durchschnittlich höheren Temperaturen, den sogenannten Warmzeiten, bezeichnet.

Aktuell befinden wir uns innerhalb der Känozoischen Eiszeit in einer Warmzeit.

Ein Gletscher ist eine große, langsam fließende Eismasse, die sich bildet, wenn Schnee über viele Jahre liegen bleibt, durch das Gewicht verdichtet wird und zu Eis zusammengepresst wird. Gletscher entstehen in Regionen, wo mehr Schnee fällt, als schmilzt, z.B. in sehr kalten Gebieten oder hohen Bergen. Sie bewegen sich langsam talabwärts und können dabei Felsen und Erde mitnehmen, wodurch sie die Landschaft formen.

Heute finden wir Gletscher an den Polen, wie in der Arktis und Antarktis, sowie in hohen Gebirgen wie dem Himalaya oder den Alpen. Während der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren bedeckten Gletscher weite Teile Europas. Mit dem Ende der Eiszeit schmolzen diese Gletscher jedoch größtenteils ab und zogen sich in die höheren Lagen der Gebirge zurück. Die Gletscher, die wir heute in den Alpen sehen, sind Überreste dieser Zeit. Doch durch den Klimawandel schmelzen sie inzwischen vielerorts schnell ab.

Als Kahlschlag wird die Fällung sämtlicher Bäumer auf einer bestimmten Fläche bezeichnet. Diese Praxis wird angewendet, wenn Wälder durch Borkenkäferbefall oder Sturmereignissen beschädigt sind. Weitere Anwendung finden Kahlschläge bei der Waldverjüngung. Lichtbaumarten wie die Eiche benötigen vor allem in den ersten Jahren viel Sonnenlicht, was durch ältere, größere Bäume abgefangen wird.

Kohlenstoffdioxid, kurz CO2 ist ein Gas, das wir nicht sehen oder riechen können, dass aber überall in der Luft um uns herum ist. Pflanzen und Bäume können CO2 aus der Luft aufnehmen und speichern. Das machen sie beim Wachsen, indem sie mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser das CO2 in Sauerstoff (den wir atmen) und Zucker (den sie zum Wachsen brauchen) umwandeln. Besonders Wälder, Böden und das Meer können große Mengen CO2 binden und dadurch die Luft reinigen.

CO2 wird freigesetzt, wenn Pflanzen oder Bäume verrotten, also z.B., wenn Blätter im Herbst auf den Boden fallen. Auch wenn wir Menschen atmen, entsteht CO2, wir nehmen Sauerstoff aus der Luft auf und geben CO2 wieder ab. Auch wenn etwas verbrannt wird, wie Holz im Kamin oder Benzin im Auto, kommt CO2 in die Luft zurück. Leider setzten Fabriken, Autos und Flugzeuge besonders viel CO2 frei, weil sie viel Energie verbrauchen, was die Erde wärmer macht. Diesen Prozess wird Klimawandel genannt.

Pflanzen, Bäume und die Böden helfen dabei, das CO2 zu binden. Aber wir müssen aufpassen, dass nicht zu viel CO2 freigesetzt wird, damit unser Klima gesund bleibt.

Bodenhorizont, umgangssprachlich auch oft als Bodenschicht genannt, ist eine horizontale Lage im Bodenprofil, die sich von der darüber und darunter liegenden Lage durch Farbe, Humusgehalt und u.a. Bodengefüge unterscheidet. Ein Bodenprofil besteht aus verschiedenen Bodenhorizonten. Die Bodenhorizonte entstanden unter verschiedenen Bedingungen wie beispielsweise das Klima oder Grundwasser.

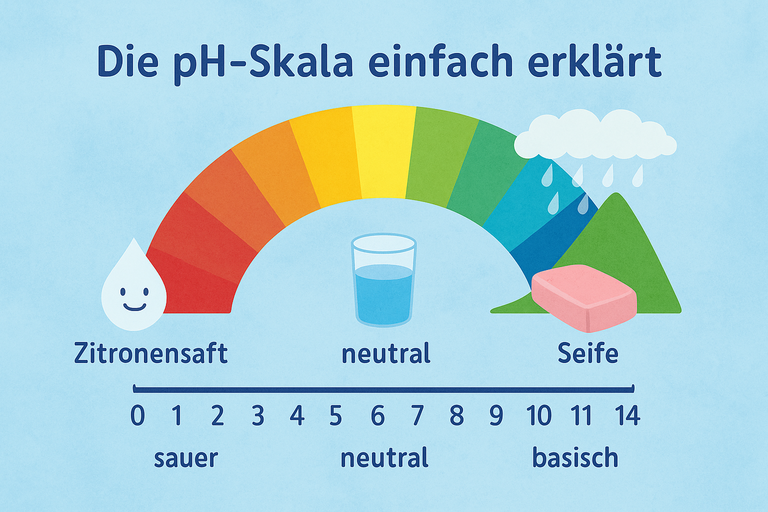

Granit ist ein harter Stein, der aus der Erdkruste kommt. „Sauer“ bedeutet in diesem Fall, dass der Stein viele Mineralien wie Quarz enthält und wenig Kalk. Böden, die aus Granit entstehen, sind oft nährstoffarm und leicht sauer.

Kalk ist ein weicherer Stein, der aus alten Meerestieren und Schalenresten entstanden ist. „Basisch“ bedeutet, dass Kalk den Boden weniger sauer macht und oft viele Nährstoffe liefert. Böden aus Kalkstein sind daher oft fruchtbarer.