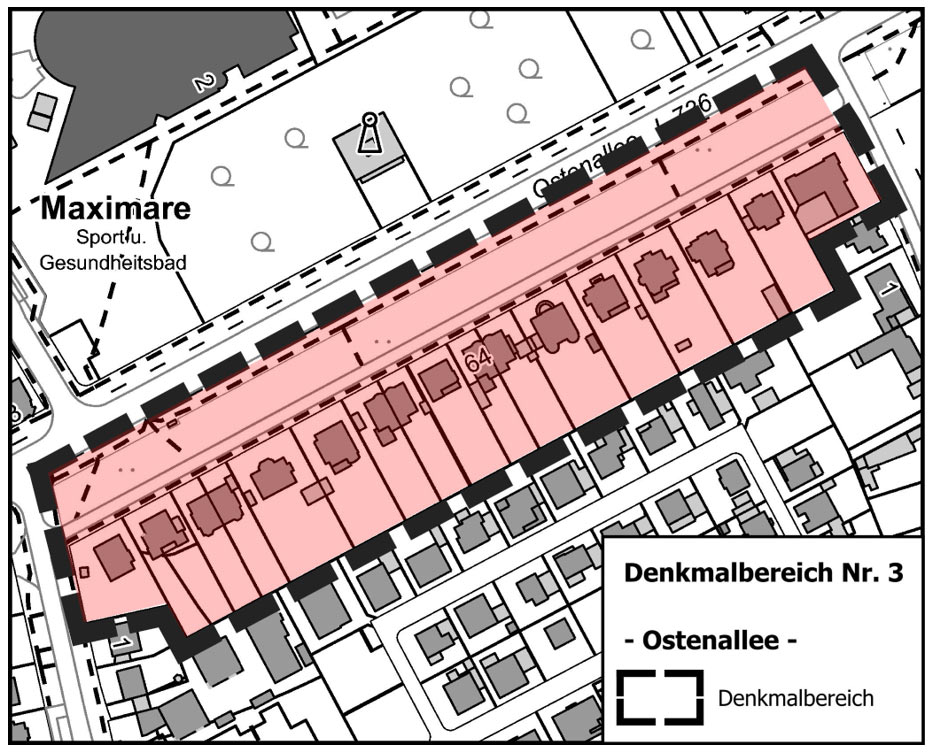

Denkmalbereichssatzung Nr. 3 - Ostenallee

Die Untere Denkmalbehörde der Stadt Hamm stellt derzeit mit Ratsbeschluss vom 10.12.2024 eine Denkmalbereichssatzung für die repräsentative Villenbebauung entlang der Anliegerstraße auf. Ziel der Satzung ist es das gut erhaltene Ensemble bestehend aus der Bebauung mit Einzel- und Doppelvillen, der Anliegerstraße und der leicht gesenkten Grünanlage in seinem äußeren Erscheinungsbild dauerhaft zu schützen.

Historischer Hintergrund

Gerne spricht man von den „ersten Adressen“ einer Stadt. In Hamm schuf man 1922–1925 neue „erste Adressen“: Mit der Reihe respektabler Villen in der Ostenallee entstand ein exklusives Wohnviertel in prominenter Lage im Kurviertel Bad Hamm, dezent zurückgesetzt von der Landstraße, erschlossen von einer eigenen Anliegerstraße und ausgezeichnet durch eine breite Grünzone mit hohen Baumreihen.

Die Bauherren an der Ostenallee spiegeln die führende Schicht der wirtschaftlich prosperierenden Industrie- und Justizstadt. Darunter waren der Mediziner Dr. Hermann Ochs, die Fabrikanten Heinrich Linnemann und Felix Drobig, der Holzhändler Otto Höttke, die Bauunternehmer Alfred Berghaus und M. Christiansen, Bergwerksdirektor August Hochstrate, Oberlandesgerichtsrat Max Schüring sowie Albert Borbet, der Direktor der Vereinigten Stahlwerke AG. Man baute auf neu parzellierten Grundstücken, die die Stadtverwaltung zum Kauf anbot. Stadtbaurat Martin Lehmann erwarb gleich auch ein Grundstück.

Das Gelände an der Ostenallee spielt mindestens seit dem 18. Jahrhundert eine Rolle für die 1226 gegründete Stadt Hamm. Etwa 1000 m vor dem Stadttor lag der Garnisions-Exerzierplatz der preußischen Festung Hamm. Zur besseren Erschließung des Platzes und zum Ausbau der Landstraße nach Lippstadt ließ Kommandeur Carl Friedrich Freiherr von Wolffersdorff die Straße 1764 verbreitern.

Diese Allee diente auch zum „Lustwandeln“, als Ziel bot sich das kleine Wäldchen Eremitage östlich des Exerzierplatzes an. Das Wäldchen Eremitage war ab 1867 auch Standort des Schützenhofes, eines Veranstaltungssaales mit Restauration (später Kurhaus). 1875 erbohrte man rund 2600 m weiter östlich im Stadtteil Werries eine kohlensäurehaltige warme Solequelle. Die Nutzung dieses Quellwassers erwarb das Heilbad Saline Königsborn im benachbarten Unna und leitete das Wasser ab 1882 durch eine 25 Kilometer lange Leitung in die Nachbarstadt, jedoch zweigte – vertragsgemäß – eine Aktiengesellschaft Bad Hamm am Wäldchen Eremitage Heilwasser zum Betrieb eines eigenen Solebades ab.

Bad Hamm entwickelte sich rasch zu einem Kurort mit Kurhaus, Parkanlagen, Gaststätten, Übernachtungsbetrieben sowie kulturellen Angeboten. Auf dem Gelände des Exerzierplatzes entstanden weitere Grünanlagen, die städtische Rennbahn, ein Schießstand sowie Sport- und Spielstätten. Seit 1898 verkehrte auf der inzwischen gepflasterten Ostenallee die Straßenbahn. Eine weitere Aufwertung erfolgte 1911/12 aus Gründen des Hochwasserschutzes: Man verlegte den Verlauf der Ahse, die seitdem die Ostenallee kanalartig kreuzt und im Kurviertel in die Lippe mündet. Bad Hamm wurde zu einem bevorzugten, durchgrünten Wohngebiet. Der florierende Kurbetrieb, der erst 1955 endete, zog finanzkräftige Bauwillige in den Osten der Stadt.

Südlich des Exerzierplatzes verblieb ein unbebauter Abschnitt an der Ostenallee, eine Lücke zwischen der vorrückenden Bebauung der Stadt und dem östlichen Kurviertel. In diesem Bereich legte die Stadt eine Anliegerstraße parallel zur Allee an, schuf die leicht gesenkte Grünanlage und vergab ab 1922 Bauplätze für eine zweigeschossige Villenbebauung.