Kurort Bad Hamm

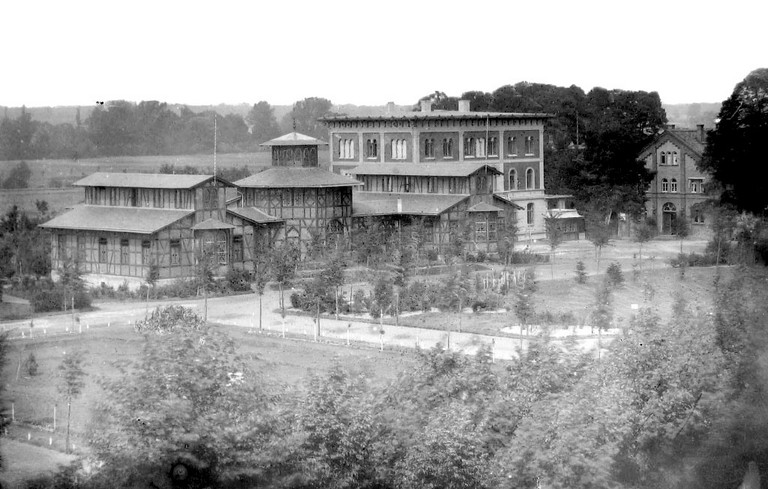

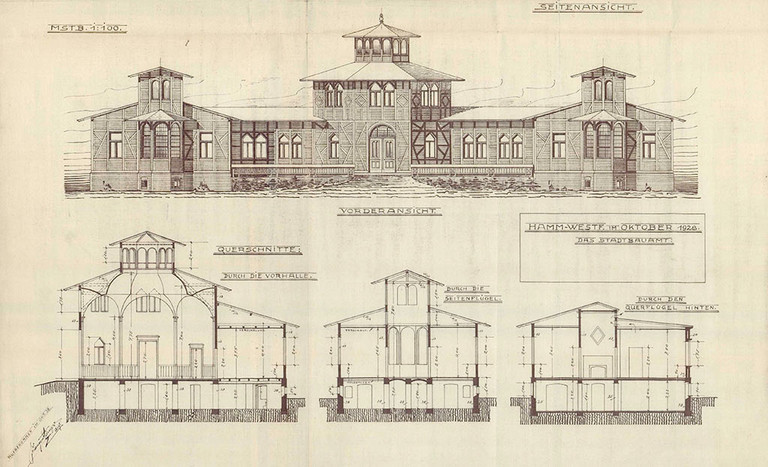

Am 21. April 1882 wurde von Politikern und Bürgern die Aktiengesellschaft Bad Hamm gegründet. Unter ihrer Regie entstanden an der Ostenallee innerhalb weniger Monate das Badehaus nach Entwürfen des Düsseldorfer Architekten Wilhelm Sültenfuß (1844-1924), das Logierhaus, der Kurpark und die Soleleitung von Werries nach Unna-Königsborn.

Das Areal im Hammer Osten, die so genannte Eremitage, war im 18. Jahrhundert unter Carl Friedrich von Wolfersdorff entstanden und wurde vom Wirt Feldhaus erworben. Hier befand sich in der Nachbarschaft bereits der Schützenhof des Bürgerschützenvereins. Geplant war ein Betrieb mit zwei Badehäusern, einem Kur- und Logierhaus mit Speisesaal für 200 Personen, 40 Logierzimmern nebst allem Zubehör, und einem Maschinenhaus.

Am 15. Juli 1882 konnte das Bad den Betrieb aufnehmen und lockte über Jahrzehnte zahlreiche Kurgäste sowohl aus der Ferne als auch aus dem näheren Umkreis an.

Um entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten für auswärtige Kurgäste zu schaffen, die in Hamm bis dato nicht vorhanden waren, beschloss die Aktiengesellschaft, neben dem Badehaus ein Kur- und Logierhaus zu bauen. So wurden mehrere Funktionen unter einem Dach vereint, für die damalige Zeit sicherlich ein zukunftsweisendes Konzept. Bereits zur Eröffnung der sommerlichen Badesaison im Jahre 1885 konnte der fertiggestellte Neubau übergeben werden. Damit waren alle Voraussetzungen geschaffen, die Badegäste zu therapieren, unterzubringen und zu bewirten. Es siedelten sich etliche gastronomische Betriebe und Läden in der Nähe von Bad Hamm an. Allein in der Ostenallee gab es 1898 etwa zehn Hotels bzw. Gaststätten, die bereits im Namen einen Bezug zum Bad und zur Solequelle in Werries zeigten, beispielsweise “Hotel zum Kurgarten”, “Kurhotel”, “An der Quelle”, “Hotel zum Bad Hamm”, “Hammer Brunnen”.

Der Aufschwung in Bad Hamm durch den Badebetrieb (1893 1500 Gäste, 1901 2000 Gäste) hielt bis zum Ersten Weltkrieg an. Die Anlagen rund um Bad Hamm dienten zwischen 1914 und 1918 als Lazarett.

Gut zu wissen

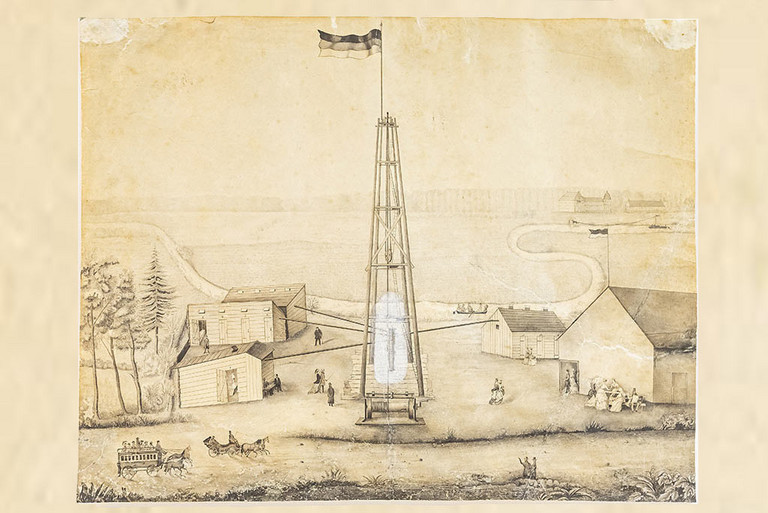

Die Solequelle in Werries

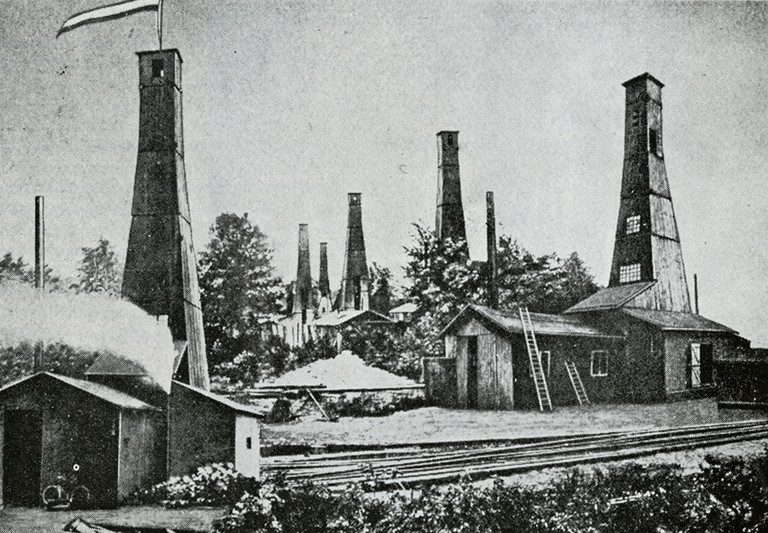

Zum Ende des 19. Jahrhunderts muteten mehrere Bergbauunternehmen, u. a. aus England und Belgien im Osten von Hamm auf Kohle. Im Bereich der späteren Lippestraße stießen Bohrtrupps der Bochumer Zechengesellschaft „Schlägel & Eisen“ im Jahr 1875 auf eine Solequelle. Die Zechengesellschaft verpachtete die Quelle und innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich in Werries ein Heilbetrieb mit einfachen Badehütten und hölzernen Wannen.

Die Sole wurde über zwei nah nebeneinander liegende Bohrlöcher erschlossen. Das Fördergerüst, das dementsprechend zwei Bohrtürme in sich vereinigte, hatte eine Höhe von ca. 18 Metern und wurde als sich nach oben verjüngende Holzkonstruktion hergestellt. Mehrere Podestebenen mit Treppenläufen sorgten für die erforderliche Zugänglichkeit und die Gesamtaussteifung des Turms. Kreiselpumpen förderten die Sole zu Tage. Die hierbei freiwerdende Kohlensäure diente in Verbindung mit Kompressorluft zum Hochdrücken der Sole. Nach 1961 erfolgte die Förderung mittels Unterwasserpumpe, die in etwa 25 m Tiefe im Solebrunnen eingehängt war. Der Solebrunnen wurde bis zu einer Tiefe von 30 bis 32 m aufgebohrt.

Trotzdem war die Solquelle im Laufe der Jahre immer schwächer geworden. 1972 versiegte sie infolge eines technischen Unfalls endgültig. Die beiden vorhandenen Bohrlöcher wurden durch die Stadt Hamm 1987 „amtlich" verschlossen. Als letztes Relikt blieb der Bohrturm an der Lippestraße stehen. Initiativen zu seinem Erhalt scheiterten. Anfang Dezember 2009 wurden die Reste des Soleturms schließlich abgerissen.

Glanz und Ende des Bades

1923 löste sich dann die Aktiengesellschaft auf, und die Stadt Hamm übernahm die Trägerschaft des Bads. 1932 übernahm die Stadt auch den Betrieb des an die Badeanlagen angrenzenden Schützenhofes, des heutigen Kurhauses. Während der nationalsozialistischen Zeit und auch in den 1950er-Jahren fand Bad Hamm lebhaften Zuspruch.

Trotz teilweiser Kriegszerstörungen startete am 7. Juli 1945 wieder der Badebetrieb mit Solebädern, auch wenn wegen Kohlemangels zeitliche Einschränkungen in Kauf genommen werden mussten. Es fehlte zunächst an Übernachtungsmöglichkeiten. Der Luftschutzbunker an der Ecke Ostenallee/Fährstraße wurde zwischenzeitlich als Hotel benutzt. Oftmals wurden die Badeanlagen in Ermangelung eigener Badezimmer auch von den Einwohnern zur gründlichen Reinigung benutzt. Die Stadt stellte dafür extra 15 der vorhandenen 38 Wannen zur Verfügung. Allein im Jahr 1946 wurden fast 40.000 Wannenbäder verkauft.

Nach dem Beitritt zum Bäderverband hoffte die Stadt Hamm auf Geldmittel zum Wiederaufbau des Solebades, damit es wieder voll und ganz in den Dienst der Volksgesundheit gestellt werden konnte. Des Weiteren wollte man möglichst bald das Kurhaus wieder nutzen, das Ende der 1940er-jahre noch überwiegend von der Besatzungsmacht beansprucht wurde.

Die Anknüpfung an die erfolgreichen Vorkriegsjahre gelang allerdings nicht. 1955 kam mit der Streichung von Bad Hamm als Kurort aus der Liste der Sozialversicherungsträger, die 80 Prozent der Kosten übernommen hatten, das Ende. 1957 übergab die Stadt Hallenbad, Freibad und Kurhaus an die Stadtwerke Hamm.

Eine neue Klinik

1960 erfolgte der Abriss des Badehauses und des Übernachtungsgebäudes. An seiner Stelle entstand die Klinik für Manuelle Therapie, die 1963 von Dr. Gottfried Gutmann, einem der Pioniere auf dem Gebiet der Manuellen Medizin/Chirotherapie in Deutschland, gegründet wurde. Sie ist heute führend in Deutschland in der Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen des Bewegungssystems und der Schmerzmedizin. Die Quelle in Werries wurde zunächst von der Klinik für manuelle Therapie bis 1972 weitergenutzt. Die neuen Badeeinrichtungen standen weiterhin allen Bürgern der Stadt offen. Die Kosten für die Durchführung der Kuren waren mangels finanzielle Förderung durch die Versicherungsträger nicht aufzubringen. Mit dem endgültigen Versiegen der Solequelle ging diese Epoche der Stadtgeschichte zu Ende.

Download

- Die Stele ''Kurort Bad Hamm" (PDF, 1,019 KB)

- Die Stele ''Die Solequelle in Werries'' (PDF, 750 KB)